„Kerne tanzen – Planeten kreisen – Katzen queren“ Maria Fisahn, Freie Akademie der Künste, Hamburg, Juni / Juli 2024

|

| Einladungskarte, Maria Fisahn, FAdK, Juni 2024 |

1611 schrieb William Shakespeare in seinem Schauspiel „Der Sturm“ die berühmt gewordene Zeile „Wir sind von solchem Stoff wie Traumgebild, und unser kleines Leben umgibt ein Schlaf.“

Auf den ersten Blick erscheint dieser Satz eine poetische Hinwendung zum Leben zu sein, das in seiner Schönheit und Flüchtigkeit einem Traum gleicht. Doch den Schlussakkord des Satzes, der in uns nachklingt und der Shakespeares gedankliche Tiefe offenbart, bildet der Schlaf, der vor unserem Leben gewesen ist, und der auch noch danach sein wird. Es ist der poetische Hinweis auf den Tod, der nicht nur alles mit seiner Präsenz umgibt, sondern in dessen Schlaf der Traum erst entstehen kann; vor uns haben wir die dunkle Aussage, es sei der Tod, der das Leben erschafft und es unentrinnbar einschließt.

Blicken wir zurück auf die Menschheits- und Kulturgeschichte und ihre formierenden Kräfte können wir bald erkennen, wie zentral das Bewusstsein der Sterblichkeit für das Menschsein ist. In der Urgeschichte gelten die Grabstätten in den israelischen Qafzeh- und Skhul-Höhlen sowie im irakischen Shanidar nicht nur als die ältesten Bestattungen der Menschheit, sondern vor allem als Beweis für das Aufdämmern einer ideellen Sphäre, die, verursacht durch die Erkenntnis der individuellen Endlichkeit, als wichtiges Kennzeichen der vollzogenen Menschwerdung verstanden wird.

Am Beginn der Kulturgeschichte steht also das Bewusstsein der Sterblichkeit - und die erste fassbare rein kulturelle Handlung, nach aktuellem Kenntnisstand - ist eine Bestattung. Hier findet die These des Psychohistorikers und Analytikers Luigi de Marchie ihre Bestätigung, nach der alle kulturellen Hervorbringungen und alles menschliche Tun der Todesangst und ihrer Kompensation entspringen. Diese Kompensation besteht vor allem in der Bildung verschiedener Konzepte, die ein Nachleben postulieren. Dies Leben nach dem Tod mag in Form einer Wiedergeburt im Diesseits stattfinden, oder nach einem Übergang der Seele in ein jenseitiges Reich, das von der menschlichen Welt geschieden ist.

Wie unterschiedlich diese Vorstellungen zur Todesabwehr auch gestaltet sein mögen, sie alle wirken sich auf unser Handeln und Denken im Diesseits aus.

Denn hält man sich die eigene Sterblichkeit vor Augen und sieht sich dem großen Unbekannten jenseits des Todes gegenüber, stellt sich die Frage nach dem Sinn unserer Handlungen im Leben und auf welche Weise sie das, was uns jenseits der Schwelle des Todes erwartet, beeinflussen.

Entsprechend begegnet uns in allen Religionen der Übergang zum Tod als ein Scheidepunkt, an dem über die Summe des Lebens geurteilt wird, an dem entschieden wird, ob jenseits der Membran zwischen Leben und Tod eine Welt der Freude, des Schreckens oder der bloßen Schatten liegt.

In der alt-ägyptischen Mythologie wird das Herz der Toten gewogen. Wenn es leichter ist, als eine Feder, darf die Seele mit dem Sonnengott Re nach Westen reisen; ist das Herz zu schwer, wird die Seele von einem Ungeheuer verschlungen und ausgelöscht.

Auch in der orphischen Mystik, die einen großen Einfluß auf die Antike hatte, gilt es, ein Leben zu führen, das eine Wiedergeburt als Gott unter Göttern bewirken soll, das ist jedoch nur möglich, wenn die Verstorbenen von der Quelle Mnemosyne trinken, die eine vollständige Erinnerung an das Leben gewährleistet. Die Summe des Lebens ist es also, die ins Elysium führt. Das Vergessen führt nur in die Schatten.

In den semitischen Buchreligionen gibt es die Vorstellung der Auferstehung in der „kommenden Welt“, in Christentum und Islam differenzierter als Eingang in das Paradies oder Abstieg in die Hölle, je nach der Art, wie fromm man sein Leben gestaltet hat.

Im asiatischen Religionskomplex hingegen bestimmt das Leben durch das Karma die Art der diesseitigen Wiedergeburt.

In jedem dieser Fälle bestimmt die Erwartung des Todes und eines antizipierten Nachlebens unsere Lebensführung, und der Tod ist in erster Linie die Membran zwischen beiden Sphären, die sie beide in Resonanz bringt.

Auch in unserer profanisierten Welt, in der jegliche mythologischen Jenseitsvorstellungen ihre Gültigkeit eingebüßt haben, begegnet uns der Tod, wie z.B. in der Existenzialphilosophie, noch immer als Hochgericht über das Leben.

Am plastischsten wurde diese Gegegnüberstellung in dem Drama „Das Spiel ist aus“ von Jean Paul Sartre inszeniert, in dem die Toten sich in einem schäbigen Hotelzimmer versammeln, um über ihr Leben zu urteilen und sich zu fragen, ob sie angesichts ihres Todes im Leben anders gehandelt hätten.

Doch auch wenn die Existenzialphilosophie die Endlichkeit als Prüfstein wählt, ist sie, da sie ein Nachleben leugnet, nicht imstande Trost zu spenden und die Todesangst zu kompensieren. Darin sieht de Marchi den Grund, aus dem sich viele Menschen heilsversprechenden Ideologien zuwenden, die wenigstens das Verschmelzen mit einem utopischen Kollektiv versprechen, das Aufgehen des Individuums in einer größeren Idee, wie z.B. in einem nationalistischen oder kommunistischen Paradies.

Heute scheinen uns solch radikale Utopien angesichts der Katastrophen, die sie ausgelöst haben, meist genauso sinnlos wie die Rückkehr in eine traditionelle Religiosität.

Denn während die alten mythologischen Systeme, in denen eine individuelle Erfahrung mit dem Numinosen noch möglich schien und sie deshalb noch imstande waren Trost zu stiften, sind die heutigen Religionen nach der vollzogenen Dissoziation von Gott und Welt entweder zu bloßen Ritualen und Regelwerken geronnen, aus deren formelhafter Starre uns die Sinnlosigkeit des Materialismus entgegen gähnt, wie T.S. Elliot in seinem großen Gedicht „Das Wüste Land“ beschrieb, oder sie sind eine verwaschene, von Konventionen und Zweifel gekennzeichnete Privatsache geworden, die bestenfalls eine gewisse Ethik hervorzubringen vermag.

So scheint schließlich eine der wenigen Möglichkeiten, sich mit dem Tod und der eigenen Sterblichkeit auseinander zu setzen, eine subjektive Spurensuche in dem metaphorischen und symbolischen Kosmos zu sein, den sich die Menschheit während ihrer Geschichte geschaffen hat; eine Suche, die sich emanzipiert von kulturellen Konventionen, ohne, wie Blaise Pascal schrieb, „in den Abgrund zu rennen, nachdem wir irgendetwas vor uns hingestellt haben, das uns daran hindern soll, ihn zu sehen.“

Auf diese Suche hat sich Maria Fisahn mit ihrem Projekt Hades 2 begeben, einem Künstlerbuch, in dem sie die vielfältigen Vorstellungsräume erforscht, die der Mensch an der Schwelle des Todes in das Jenseits projiziert.

|

| Maria Fisahn, Schwarzes Buch Hades 2, Foto: Maria Fisahn |

Schon mit der Art, wie sie das Papier des Buches behandelt, verweist sie auf dessen Funktion als eine Grenze - jedoch eine Grenze, die durchlässig ist. Denn bei der Gestaltung setzte Maria Fisahn ganz bewusst das Durchschlagen von Farbe und Tinte ein. Ein Malakt diesseits des Papiers zeitigt einen Effekt jenseits des Papiers, der die Gestaltung der folgenden Seite beeinflusst und sich dergestalt weiter von Seite zu Seite durch das ganze Buch fortträgt. Die vorherrschende Farbe ist Schwarz, eng verbunden mit der antiken Vorstellung des Totenreichs als einem Reich der Schatten und der Dunkelheit.

Auf den Bildern selbst finden wir, dem Titel entsprechend, Elemente, die dem hellenistischen Jenseitsglauben entspringen: Es gibt Boote, die uns an den Nachen des Charon denken lassen, sowie metallische Kreise, die als Obolus gelesen werden können, als Fährgeld, das den Toten unter die Zunge gelegt wurde. Doch neben diese Symbole treten bald zahlreiche andere Elemente, die aus den verschiedensten kulturellen Zusammenhängen stammen, alle jedoch mit dem Tod und dem Übergang in das Jenseits verbunden sind, mit der Transformation einer hiesigen zu einer jenseitigen Existenz.

|

| Maria Fisahn, Schwarzes Buch Hades 2, Foto: Maria Fisahn |

Uns begegnen Spiralen und Labyrinthe, auch Trojaburgen oder Jungfrauentanz genannt, die vom antiken Griechenland über Etrurien bis hinauf nach Norwegen und Finnland verbreitet sind. Sie werden meist gedeutet als rituelle Pfade auf denen in Prozessionen der winterliche Abstieg ins Totenreich und der neuerliche Aufstieg im Frühling nachvollzogen worden sind, analog der Erzählung von Persephone, die von Hades geraubt und als seine Gemahlin in die Unterwelt verschleppt worden ist.

Dort herrschte sie wider Willen als Totengöttin, bis es Demeter, ihrer Mutter, schließlich gelang, die olympischen Götter zu erpressen und zu bewirken, dass Persephone als Kore, das Mädchen, Sinnbild des Frühlings, für jeweils die Hälfte des Jahres in die Welt der Lebenden zurückkehren darf. Persephone entspricht damit in ihrer Doppelnatur der hinduistischen Göttin Kali, die in ihrer Eigenschaft als Göttin des Todes auch als die Schwarze Kali bezeichnet wird, und zugleich die lebensspendende Mahadevi Shakti ist.

Wie den Labyrinthen wird auch den Spiralen, die bereits aus der europäischen Megalithzeit bekannt sind, derselbe Bedeutungszusammenhang von Abstieg und Rückkehr aus dem Totenreich zugeschrieben.

|

| Maria Fisahn, Großes Bewegungsbild, Foto: Maria Fisahn |

Auch begegnen uns andere Symbole aus der Vorgeschichte, die eng mit dem Thema des Todes und der Transformation verbunden sind.

Schon aus dem neolithischen Catal Höyük sind stark stilisierte menschliche Gestalten bekannt, die Arme und Beine gespreizt halten. Diese Haltung lässt sich zurückführen auf die Haltung der Großen Muttergöttin während der Geburt. Doch steht die Große Mutter der anatolischen Jungsteinzeit nicht nur für Fruchtbarkeit, sie ist auch die Herrin der Tiere, der Skorpione und Leoparden, also der todbringenden Aspekte der Natur. Wie Kali und Persephone schenkt sie nicht nur das Leben, sondern herrscht auch über den Tod.

Ebenso universell als Symbol der Wiedergeburt ist die Schlange, als Ouroboros oder Uräus-Schlange in Ägypten und Griechenland oder als Zhulong (豬龍) in der Hongshan-Kultur des chinesischen Neolithikums. Tatsächlich ist die Schlange auch weltweit mit verschiedenen Fruchtbarkeitsgöttinnen assoziiert, wie mit den sumerischen Göttinnen Tiamat und Ereškigal, der ägyptischen Ashera, der kretischen Schlangengöttin, der griechischen Demeter oder der aztekischen Ixchel.

Aus schamanistischen Kontexten hingegen stammen die Leitern, die einen Aufstieg der Seele in das Reich der Geister ermöglichen sollen und im Kontext der Buchreligionen wiederkehren als die Himmelsleiter.

|

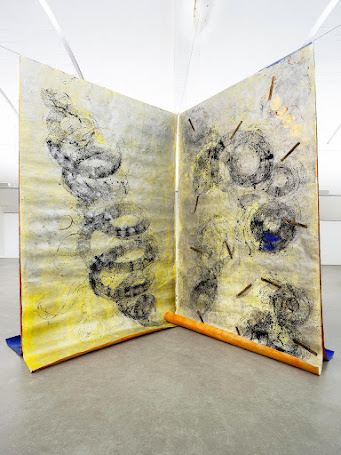

| Maria Fisahn, Großes Bewegungsbild, Foto: Fred Dott |

Ein weiteres Element, das in dem Werk Maria Fisahns immer wiederkehrt, sind Augen. Im alten Ägypten war das (linke) Horus-Auge mit dem Mond assoziiert, der mit seinen Phasen ein universelles Symbol für den Zyklus von Tod und Wiedergeburt ist. Das Horus-Auge diente im Neuen Reich entsprechend als magisches Symbol, mit dem Sarkophage und Grabbeigaben verziert wurden.

Auch das (rechte) Auge des Re lässt sich in einen analogen Zusammenhang bringen. Im „Mythos vom Sonnenauge“, auch als „Die Heimkehr der Göttin“ bekannt, zieht sich die Trägerin des Auges von Re, die Göttin Sopdet, später auch Tefnut genannt, die mit dem Sirius gleichgesetzt wird, nach einem Streit mit anderen Göttern aus Ägypten zurück. Sie bleibt 70 Tage verborgen im östlichen Land Utenet, bis sie von den Göttern zu einer Rückkehr überredet werden kann. Mit sich bringt sie die Nilschwemme und damit die Fruchtbarkeit. Die Parallelen zum Mythos von Persephone, Hades und Demeter liegen auf der Hand.

|

| Maria Fisahn, Ausstellungsansicht FAdK, 2024, Foto: Fred Dott |

Das Symbol des Auges bleibt im Werk von Maria Fisahn jedoch nicht klar abgegrenzt. Deutlich findet ein Spiel mit dessen stilisierter Form statt, die einerseits der Gestalt der bereits genannten Boote ähnelt, andererseits wie ein Samenkorn oder ein Kern anmutet.

Mit dem Samenkorn berühren wir wiederum einen Symbolzusammenhang, der seit dem neolithischen Kontext bis zum Christentum Bestand hat: Das Korn, das der Erde und dem Tode überantwortet wird, um schließlich auszutreiben und neues Leben hervorzubringen. So heißt es im ersten Korintherbrief des Paulus: „Was du sähst, wird nicht lebendig, wenn es nicht zuvor stirbt.“ (1. Korinther, 15,36). Der Tod wird hier ganz konkret genannt als Vorbedingung des Lebens.

Maria Fisahn bringt auch noch eine weitere Lesbarkeit der Form des Samenkorns ins Spiel: Die offenkundige Ähnlichkeit von Samenkorn und Vulva, die schon Jahrtausende vor Gustave Courbet als Ursprung der Welt begriffen wurde und zu den ältesten Motiven der paläolithischen Höhlenkunst zählt, wie z.B. in der Höhle von Chauvet, in der ein solches Relief auf 45.000 - 35.000 v. Chr datiert wird.

|

| Maria Fisahn, Pigmentmembrane, Foto: Maria Fisahn |

Vor dem Hintergrund dieser sich vielfältig überschneidenden Symbole werden auch die komplexen Bedeutungszusammenhänge der Arbeiten sichtbar, die Maria Fisahn auf Membranen entstehen lässt. In Performances werden auf den Objekten, die stark an schamanistische Rahmentrommeln erinnern, Kerne und Samenkörner, die zuvor mit Farbpigmenten bestäubt wurden, durch Schläge zum Tanzen gebracht. So entstehen durch eine Umsetzung der kinetischen Schwingungen der Schläge auf das Trommelfell Farbspuren und Felder, die anmuten wie ein ursprüngliches Chaos, eine entfesselte, noch nicht gestaltete, oder eine sich gerade erst selbst formierende Energie, ein neu geborener, durch Resonanz geformter Kosmos.

|

| Maria Fisahn, Planet Blues, Foto: Maria Fisahn |

Eine andere Werkgruppe scheint nur auf den ersten Blick aus diesem großen thematischen Feld auszuscheren: Maria Fisahns Kunstgeld. Doch denkt man über Geld unter energetischen Gesichtspunkten nach, sehen wir auch hier einen Transformationsprozess, an dessen Beginn eine reale Handlung steht, deren energetisches Potenzial sich durch ein Stück Papier in einen völlig anderen Zusammenhang übertragen lässt. Wir haben ein Diesseits und ein Jenseits des Geldscheins, die jedoch miteinander verknüpft sind. Das Geld wird zu einer Übergangsmetapher; es wird zu der Idee eines energetischen Übertragungsprozesses, der analog zum Konzept der Wiedergeburt gedacht werden kann.

Eine andere, noch konkretere Verknüpfung des Kunstgeldes mit dem Thema Tod und Nachleben stellt die große Ähnlichkeit mit chinesischem Totengeld dar, das bei Gedenkzeremonien verbrannt wird, um den Verstorbenen im Totenreich ein gutes Leben zu ermöglichen.

In der Summe führt die künstlerische Meditation über den Zusammenhang von Leben und Tod, den Maria Fisahn in ihren Arbeiten erforscht hat, zu der Vorstellung, die auf metaphysischer Ebene mit dem Energie- und Informationserhaltungssatz der Physik korrespondiert. Jede Handlung bewirkt einen energetischen Impuls mit einer spezifischen Signatur, die durch ein Medium fortwirkt und zu neuen Formierungsprozessen führt. Nichts geht verloren, alles hinterlässt eine Spur, alles erzeugt Resonanz, nur die Form, in der die Materie auf diesem Weg vorübergehend geordnet wird, ist vergänglich.

|

| Maria Fisahn, Großes Bewegungsbild, Foto: Fred Dott |

So sehen wir im Kern eines vielfältigen Werkzusammenhangs eine grundlegende Erkenntnis aufscheinen, die die Grenzen herkömmlicher religiöser Modelle transzendiert und dennoch die Todesangst zu lindern vermag:

Die Idee des Todes lediglich als transformative Durchgangsstation in einem Kosmos der Verschränkung, der Wechselwirkung und Resonanz.

©️Dr. Thomas Piesbergen / VG Wort, Hamburg, Juni 2024

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen